天正10年6月2日(1582年)早朝、京都・本能寺に宿泊中の織田信長を重臣の明智光秀が襲撃し、

信長を自害に追い込んだ「本能寺の変」。光秀がなぜ謀叛を起こしたのか、その動機については、

「四国政策転換説」、「朝廷黒幕説」、「将軍足利義昭黒幕説」、「豊臣秀吉黒幕説」、

「イエズス会黒幕説」など、諸説あり、いまだに解明されていません。

本能寺の変が起こったとき、羽柴(のち豊臣)秀吉は備中高松城を水攻めにしている最中でしたが、

急報に接するや否や、瞬く間に毛利氏と講和を結び、驚異的なスピードで上方(かみがた)に引き返し、

6月13日、山崎の合戦で明智光秀を破り、主君信長の仇(あだ)を討ちました。光秀は居城がある

坂本に向かって敗走の途中、小栗栖(京都市山科区)で落ち武者狩りに遭って最期を遂げたと

いわれていますが、生き延びて南光坊天海になったという異説もあります。

天海は天台宗の僧侶で、徳川家康の信頼を得て幕政に参画し、三代将軍家光の時代には家光の乳母

春日局(かすがのつぼね)とともに幕府において重きをなしました。天海は108歳まで生きたと

伝えられますが、その前半生が不明で謎に包まれていること、また共に将軍家光を支えた春日局が、

明智光秀の重臣で、本能寺の変の首謀者とされる斎藤内蔵助利三(さいとうくらのすけとしみつ)の

娘であることなどから、天海の正体は明智光秀だったのではないか、といわれています。

昨年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」は明智光秀の生涯を描いた作品でしたが、そのラストシーンは、

もしかして光秀は本能寺の変の後も生き延びたのではないか、と想像させるような、

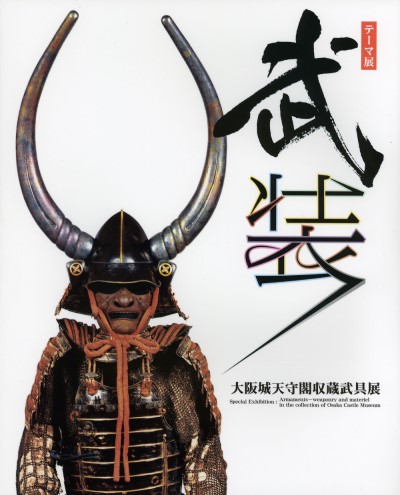

思わせぶりな展開でした。実は大阪城天守閣の収蔵品の中に、天海の遺品と伝える甲冑があります。

比叡山の麓(ふもと)大津市坂本の天台宗寺院求法寺(ぐほうじ)に伝来したもので、

兜に朱塗の水牛の脇立を付け、胴の背面には繰半月(くりはんげつ)の指物(さしもの)を装着する

壮大な具足ですが、実は兜の正面に麒麟の前立が付いています。

大河ドラマ「麒麟がくる」に関しては、結局、麒麟が来たのか、来なかったのかが話題になりましたが、

明智光秀=天海説をとるならば、麒麟は間違いなく来ていたことになりますね…。

大阪城天守閣には、他にも本能寺の変や山崎合戦にまつわる収蔵品がたくさんあります。

本能寺の変から来年で440年。今もなお、謎が多いこの事件について、大阪城天守閣の収蔵品を

眺めながら、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉らの当時おかれた状況、それぞれの心境などに想いを

めぐらすことも、歴史の楽しみ方のひとつです。

図録『武装』には、天海の遺品と伝わる具足が載っています。

(『武装』商品ページはこちら)

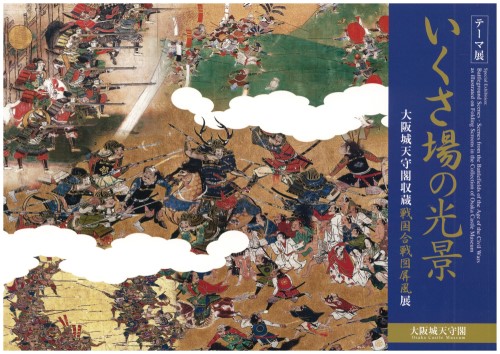

「山崎合戦図屏風」が載っている『いくさ場の光景』。

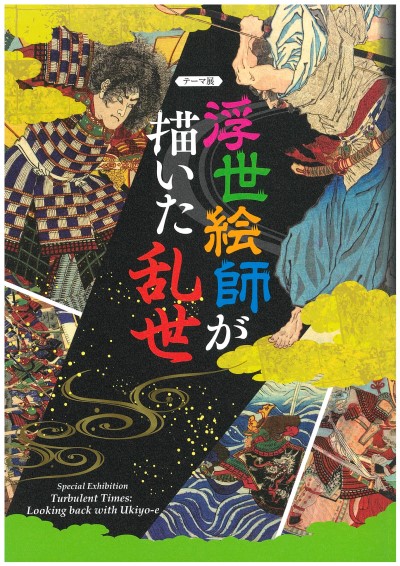

『浮世絵師が描いた乱世』は、本能寺の変や山崎合戦を題材にした錦絵を多数掲載しています。